NFTとは

NFTはノンファンジブルトークン(Non-Fungible Token)の略称であり、デジタル資産と訳されます。NFTが登場するまで、デジタル作品に資産的な価値を見出すことは困難でした。デジタル作品はオリジナルと全く変わらないコピーを簡単かつ無限に作ることができるからです。しかし、近年のブロックチェーン技術の登場により、それは一転しました。NFTを発行することにより、デジタル作品に「一点もの」としての価値を付与することが可能となったのです。 デジタルコンテンツの常識を覆したNFTに、いま注目が集まっています。

目次

NFTの特徴

上記はNFTを理解するための概念的な例えです。電子メールなどで画像データを送信すると、その画像データは複製されて、送信元と送信先両方にコピーされて残ります。NFTがない世界では、データは無限にコピーされていました。しかし、NFTの場合はNFTを相手先に送付すると、送信元からは所有権が消えてしまいます。データ自体が消えるわけではなく、NFTの所有権が相手先に移転するようになります。この技術により、これまで現実世界に存在する1点物のやり取りと同じことが、インターネット上でもできるようになりました。

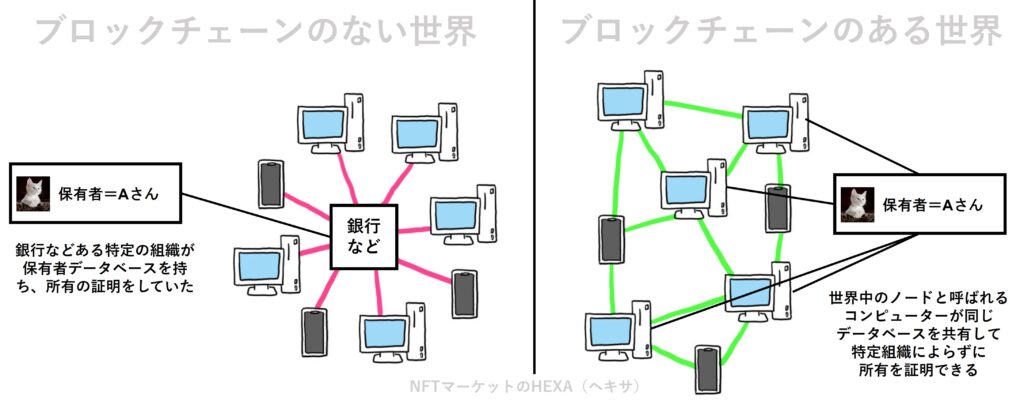

上記もNFTの技術的な概念を理解するための図ですが、このデジタルデータに所有権を持たせるための仕組みにブロックチェーンの技術が使われています。これまで、デジタルデータの所有権を示すためには、銀行などの中央集権的な期間が必要でした。その期間がこの人がこのデータを持っているという台帳をもっていて、それで所有権を明確化していたのがブロックチェーンのない時代です。しかし、ブロックチェーン技術が登場し、そういった中央集権的組織に依存せずに世界中のノードと呼ばれるコンピューターが同じデータベースを所有する(分散台帳)ことで、データの所有権を1つに特定できるようになりました。

NFTは「データに価値がある」という考え方・文化

NFTでもっとも重要なことは「データに価値がある」という考え方が広く一般に広まっていくことです。これが、サービス開発において重要な意味を持っていきます。これによって、デジタルワールドでも1点物のやり取りができるようになるという考え方が浸透していきます。これによって、従来のものに価値があるという前提で行われてきた経済活動が、デジタル上でも行われるようになります。

投資欲求を満たすためのNFT消費

これまで実在する美術品を投資目的で購入するという経済活動が現実世界で行われてきました。データに価値があるという考え方が広まることで、同じようにアートNFTへ投資する経済活動が生まれ始めています。

コレクション欲求を満たすためのNFT消費

心を惹くデザインの服を購入する、切手を購入してコレクションするなど現実世界で行われていたコレクション欲求に伴う経済活動が、同じようにNFTの世界でも生まれ始めています。気になるデザインのNFTを購入する、心を打たれた3D作品を買い集めるなどです。

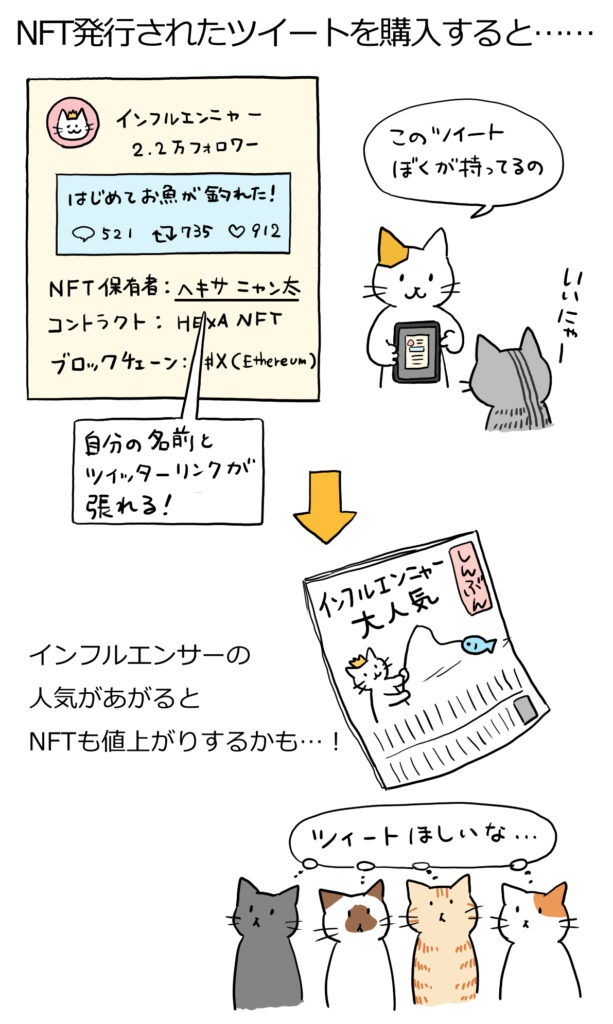

承認欲求・貢献欲求を満たすためのNFT消費

好きなアイドルやキャラクターを応援するためにグッズを沢山購入する、煉獄さんを300億円の男にするために映画館に10回通うなど現実世界で行われてきた行動が、NFTの世界でも生まれ始めています。さらに、NFTの世界では自分の貢献がデジタル上で記録として残り、好きなアイドルにそれを認識してもらう事もできますし、初期から応援していたファンには将来そのアイドルが有名になればNFTの需要の高まりに伴う価格上昇で恩返しにもつながるかもしれません。

会員権・チケットとしてのNFT技術活用

NFTのデータの所有権を表現する技術を活用し、これまで紙やプラスチックカードなどで表現されていた会員権やチケットをデジタル会員権・チケットにする活用方法も用いられるようになっています。独自の会員システムやチケットシステムの構築をする必要なく、ブロックチェーンを使うことで、メンテナンス費用をかけずに偽造防止、唯一性の担保などのNFT技術を取り入れた最新のデジタル会員権やチケットも発行できます。会員権・チケットNFTの詳細はこちら。

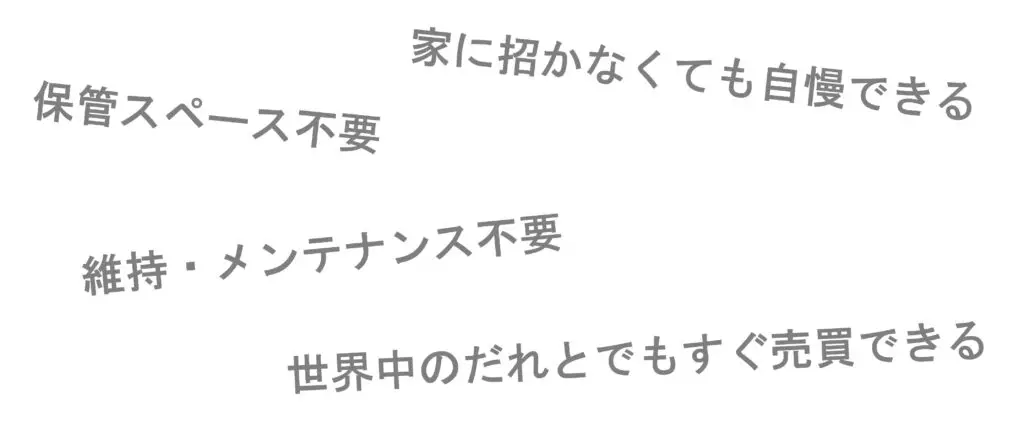

NFTには資産性があってものよりも手軽

NFTはデジタルデータを現実世界の美術品の1点物と同じように取引ができる技術です。実物資産である美術品などと比較し、保管スペースは不要ですし、維持メンテナンスなども不要になります。絵画や年代物のワインなどは保管スペースだけでなく、温度・湿度管理も大変で保有して維持するだけでもコストがかかり続けます。一方で、NFTは劣化せずにデジタルデータとしてブロックチェーン上に保管されるため、保管スペースや維持メンテナンスは不要です。また、世界中のだれとでもいつでも売買でき、さらに自分が何のNFTを持っているかということが世界中の人々に瞬時に伝えることができるため、美術品のように家に人を招いて自慢する必要もありません。このように、NFTは実物の資産よりも利便性は非常に高く、資産としてもメリットは大きいといえます。

NFTについてもっと詳しく

NFTとはNon-Fungible Token(ノンファンジブルトークン)の略称で、いわば、デジタルデータを保有する権利の「証明書」です。日本語では「非代替性トークン」や「代替不可能なトークン」と訳されます。「トークン」は一義的に表しにくい言葉で「しるし」「証拠」「代用貨幣」などの意味がありますが、ここでは「ブロックチェーンで保証された所有証明書」のようなイメージです。

代替可能であるとは、同じ価値のものと交換できるという意味で、たとえばお金はその代表的なものです。通常は自分の百円玉を友人の百円玉と交換してもなんら問題ありません。

しかし、これがあるアイドルが手で握った百円玉だったらどうでしょうか。そのアイドルの熱烈なファンにとっては、もはやこの百円玉はほかの百円玉とは交換できない、代替不可能な唯一のものとなるでしょう。

サイン本なども代替不可能と言えます。全国の書店に同じ本が何万部あろうと、著者がサインをした本は、ほかとは取り替えられません。

同じように、コピーが無限に存在しうるデジタルコンテンツをNFT化すると、代替不可能(ノンファンジブル)な唯一のものとなります。

NTFを発行することでデジタルコンテンツに「所有権」という概念を付与し、NFTの保持者のみにそのデータを所有する権利が認められるという唯一性を持たせることが可能となりました。NFTによってデジタルデータに資産価値が生まれたのです。 そして、NFTは誰でも簡単に発行することができます。

NFTの仕組み

NFTを発行することで、どのようにしてデジタルコンテンツを保有する権利が保証され、唯一無二性が付加されるのでしょうか。

NFTを発行するということは、すなわち所有権の所在をブロックチェーンに記録するということです。NFTの仕組みは、データの改ざんが事実上不可能であるブロックチェーンの技術によって成り立っています。

ブロックチェーンの仕組み

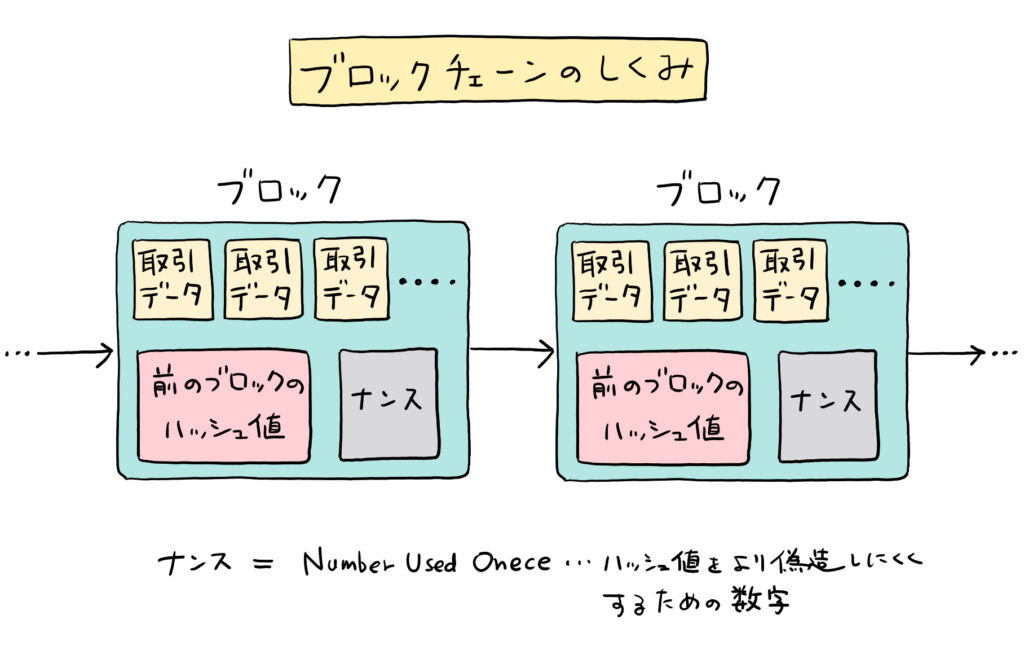

ブロックチェーンとは、電子取引を記録する取引台帳です。

ネットワーク上で行われたすべての取引は、一定の期間ごとに「ブロック」というまとまりに記録され、ひとつ前に生成されたブロックにつなげられます。同じように次々とブロックがつなげられていくため、ブロックチェーンという名前がついています。

ブロックチェーンには、改ざんをほぼ100%防ぐ仕組みが備えられています。

そのひとつは「ハッシュ値」と呼ばれるものです。ブロックに記録されるのは取引の内容だけではなく、ひとつ前のブロックのデータから導き出されるハッシュ値も格納されます。したがって、過去のブロックのデータを偽造しようとすると、それにつながるすべてのブロックのハッシュ値が変わってしまうので、偽造を成功させるためにはあとに続くブロックすべてのハッシュ値も改ざんしなければなりません。これは事実上不可能です。また、ハッシュ値は「ハッシュ関数」という一方通行の関数を用いて出されるので、ハッシュ値から元のデータを導くことは非常に困難です。

これまでの経済的な取引は、銀行などが管理して行われる中央集権的な仕組みでした。それに対してブロックチェーンは、管理者が存在せず、ネットワークに参加している全員で管理するというまったく新しい分散管理型の仕組みをとっています。ネットワーク上の誰もが取引データを共有し、検証することができるので、不正が起きにくい仕組みになっています。

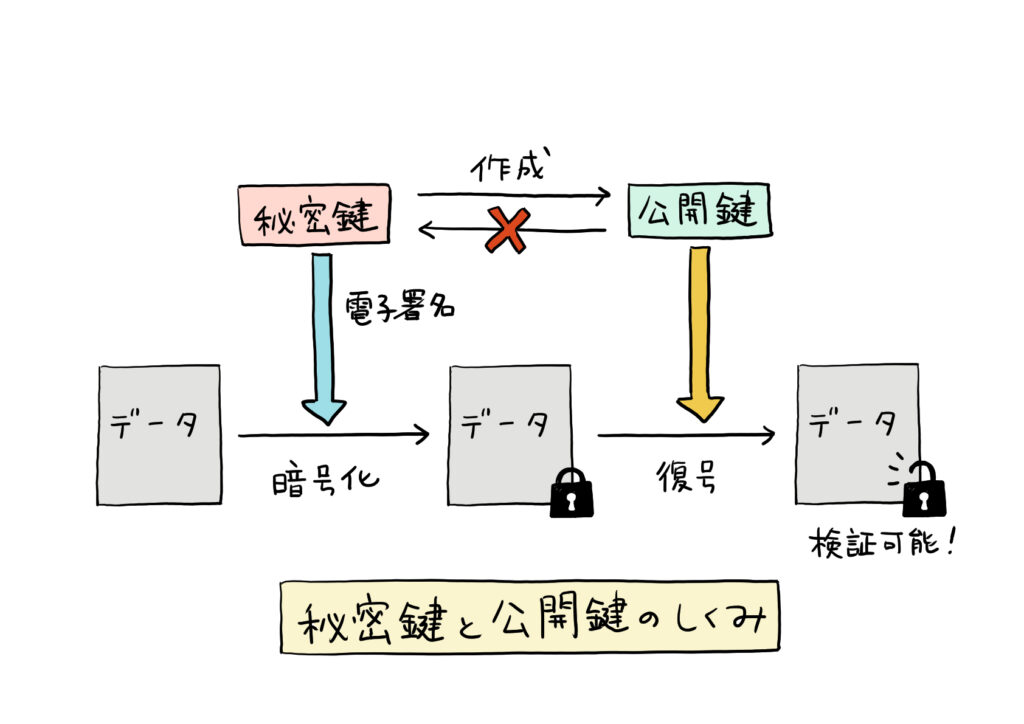

ブロックチェーンにデータを記録する際には、必ず「電子署名」をしてデータを暗号化しなければなりません。電子署名はデータの作成者が保持する「秘密鍵」によって行われます。秘密鍵は外部に漏出しないように厳重に保管する必要がありますが、秘密鍵から生成される「公開鍵」はその名前の通り公開されていて、ネットワーク上の誰もがデータの真正性を検証するために使用することができます。すなわち、秘密鍵で暗号化したデータを公開鍵で復号することによって、そのデータが間違いなく作成者本人によるものであることが検証できます。

これらの仕組みによって、NFT発行されたデジタルコンテンツの所有権の真正さが保証されています。

NFTとして使えるブロックチェーン

NFTとして使えるブロックチェーンには、現在ほとんどのNFTの取引が行われているイーサリアム(Ethereum)のほかにも、バイナンス・スマート・チェーン(Binance Smart Chain)、フロー(Flow)、トロン(Tron)、EOS、ポルカドット(Polkadot)、テゾス(Tezos)、コスモス(Cosmos)、WAXなどがあり、さらにNFT人気に伴い、新規参入も相次いでいます。

国内では、LINE NFTや楽天NFTが自社開発ブロックチェーンを基盤にしたNFTマーケット事業への参入をしています。

NFTの規格

NFTがコンテンツとどのようにリンクされているのかは、規格によって決まります。

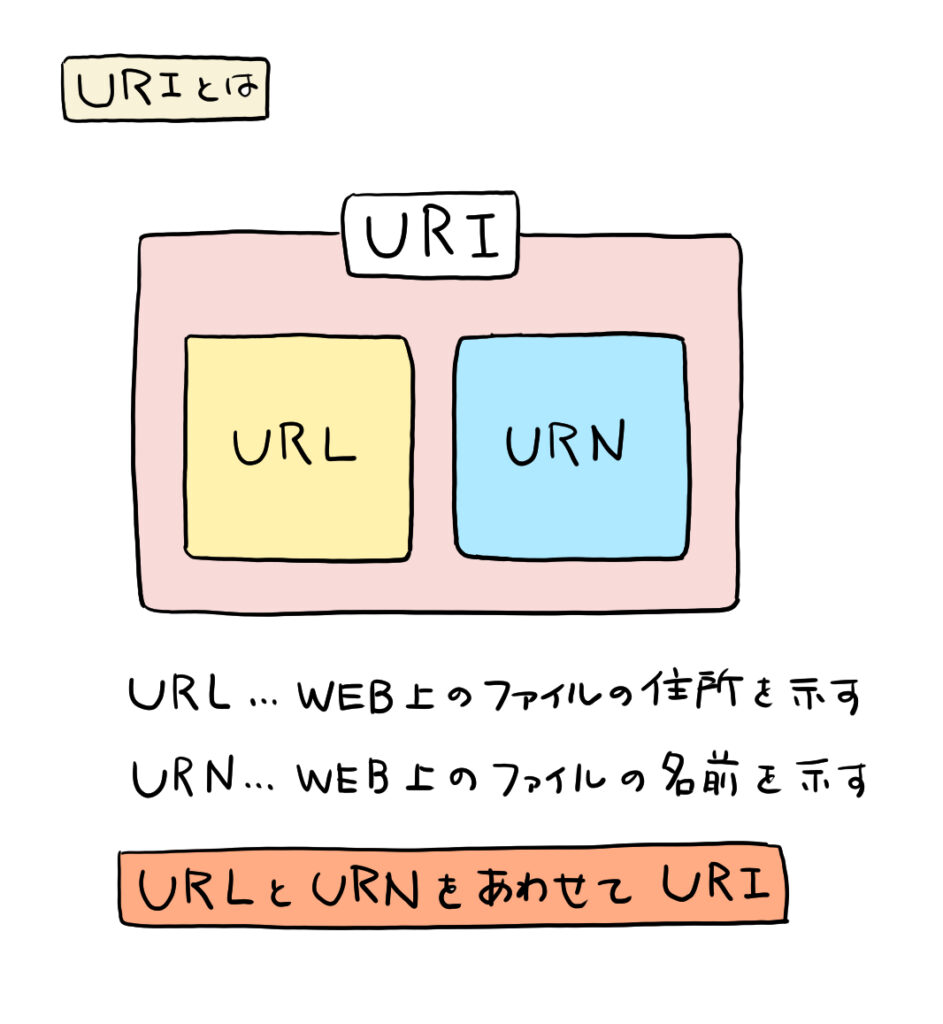

イーサリアムでは、9種類あるトークン規格のうち、NFTの規格はERC721とERC1155の2つです。これらの規格で作成されたトークンは、トークンIDとコンテンツの保存場所を示すURI(Uniform Resource Identifier)がひも付けられています。URIはあまり聞きなれない用語かもしれませんが、WEB上のあらゆるファイルを認識する識別子で、WEB上にあるファイルの住所を示すURLよりも広い意味の言葉です。

URIには、データの作成日や作成者、所有者などのメタデータを記載することができます。

これらが改ざん不可能なブロックチェーンに書き込まれることによって、デジタルコンテンツの固有の価値が保証されるのです。

NFTとして発行できるもの

ツイッターのCEO、ジャック・ドーシー氏がNFT化した自身の最初のツイート「just setting up my twttr」がオークションで約3億円で落札されたり、日本でも与沢翼氏の第二子出産ツイートNFTが約1,041万円でHEXAで落札されたり、ネット上でBeepleの名前で知られるアーティスト、マイケル・ウィンケルマン氏のNFTデジタルアートのコラージュ「Everydays ― The First 5000 Days」が約75億円で落札されたというニュースは記憶に新しいでしょう。

ツイートやデジタルアートのみならず、さまざまなデジタルコンテンツがNFT化されています。

トレーディングカードのNFTはコレクターに人気です。NBAの試合でのハイライト動画をデジタルカードにしたNBAトップ・ショットは急騰しており、とくにスター選手のカードは高額で取引されています。国内ではアイドルグループのSKE48のライブ画像を収録した「いきなりNFTトレカ」が発売され、限定パックは即完売となりました。

ゲームのアイテムやキャラクターもNFT化されています。これまではゲームの中でのみ価値があった宝石がNFT化されることによって現実世界での価値を持ったり、有名なプレイヤーがモンスターを倒した武器が高い値段で取引されたりするかもしれません。また、あるゲームのキャラクターがゲームの枠を飛び越えて、別のゲームで活躍することも可能です。

ブロックチェーンゲームの仮想空間の土地に1億を超える値段が付いたり、バーチャルなファッションアイテムが発売されたり、あらゆるデジタルコンテンツがNFTとして発行されています。

また、デジタルだけではなく、実在の資産やアイテムにNFTをひも付けることもできます。ナイキは、イーサリアムのブロックチェーン上で、スニーカーをNFT化する特許を取得しました。

近年、人気のあるスニーカーは高額取引の対象となっているので、スニーカーをNFT化することで、正規の流通で売られていることや偽造品でないことを証明する狙いがあります。また、スニーカーのデザインをNFTにして、ブロックチェーンゲームのアイテムとして使えるようにすることも検討されています。

このように、NFTとして発行できるものは、アイデア次第で限りなくあるといえるでしょう。国内のNFTの発行事例をもっと知りたい方はこちらから確認できます。

NFTの法的な取り扱い

NFTに関しては、まだきちんとした法整備がなされていないのが現状です。

ビットコインなどの暗号資産に関しては、2017年4月施行の「改正資金決済法」で定義されましたが、同じくブロックチェーン上のトークンであるNFTについては、決済の手段として使えないことなどから暗号資産に該当しないと解釈されています。したがって現状では、NFTの取引は金融商品取引法などの規制を受けないと考えられます。

デジタルコンテンツは実体のない無体物です。日本の民法が定める「物」とは、動産や不動産などの有体物のことなので、デジタルコンテンツは所有権の対象になりません。NFTを「保有する」とはあいまいな表現ですが、契約関係にもとづいた法的な地位だと考えることができます。

また、別途特別な契約を結ばない限り、著作権は購入者へは移動せず、制作者のもとにとどまります。そのため、NFT購入者がコンテンツを複製・販売等することはできません。NFTが購入者の手に渡ったあとも、制作者はコンテンツを自由に利用することができます。ツイートをNFT化して販売しても、ツイートがアカウントからなくなるわけではありません。

NFTの有価証券該当性に注意する

発行時には集団投資スキーム持ち分に該当してしまわないように注意する必要があります。出資対象事業からの収益配当や財産の分配を受ける権利などをつけることは難しくなっています。

NFTの暗号資産該当性に注意する

外見上違いがない NFT が多数発行される場合の暗号資産該当性に注意する必要があります。NFT(ERC721)だから暗号資産に該当しないというわけではありません。

NFTの資金決済法への抵触可能性を確認する

ユーティリティーを検討する場合、前払式支払手段または為替取引に該当しないような設計にする必要があります。

NFT販売時に景品表示法への抵触可能性を確認する

ユーティリティーを検討する場合、二次流通を踏まえて景品表示法の取り扱いを慎重に検討する必要がある。

NFTのメリット・デメリット

NFTのメリット

NFTのメリットとして最大のものは、デジタルコンテンツに一意性を与えたことでしょう。これまで、簡単に複製のできるデジタルコンテンツに価値を付与するためには、コピーガードや電子透かしなど複製防止のためのコストがかかり、デジタルコンテンツ自体の価値も高くはありませんでした。

それがNFT化することによって、デジタルコンテンツが唯一無二のものとなり、高い価値を生み出すことが可能になりました。NFT化されたデジタルコンテンツは、ブロックチェーン技術で偽造や盗難が非常に困難でもあることもメリットといえるでしょう。

NFTの取引では、スマートコントラクトによって自動的に契約が実行されるため、仲介業者が不要となりコストを抑えることができます。また、作品が売買されるたびに制作者がロイヤリティを受け取れるようにすることができるので、制作者の制作意欲の向上や制作活動の持続につながります。 同じブロックチェーン上にあるNFTであれば、プラットフォームの枠を越えて取引が可能です。そのため、あるゲームのアイテムを別のゲームに持ち込むことなどができるようになりました。

NFTのデメリット

現在のNFTの問題点の一つは、NFT発行者の本人確認が困難であることです。ネット上で公開されている他人の作品を勝手にダウンロードし、本人と偽ってNFTを発行するという事例が実際に発生しています。HEXAでは発行者をHEXAがツイッターアカウントによって認証することでこの問題を解決している例もあります。

NFTを保有していても、それがひも付いているコンテンツの価値がなくなる可能性があります。たとえば、あるゲームアイテムのNFTを購入した後、そのゲームのサービスが終了してしまった場合には、アイテムが利用できなくなるかもしれません。

また、NFTの秘密鍵を紛失してしまうと、NFTにアクセスすることができなくなってしまいます。秘密鍵は再発行ができないので、注意が必要です。

NFTの発行方法とNFTマーケット

NFTを発行するには一般的にNFTマーケットを選ぶところから始まります。NFTマーケットとは、デジタルデータをデジタル資産NFT化して販売し、さらにそれを購入・保有して転売までできる機能を備えたサービスのことです。NFTマーケットには世界最大のOpen Sea(仮想通貨・ウォレットが必要)から、日本最大級の仮想通貨・ウォレットが不要なHEXA(ヘキサ)などを筆頭に様々なマーケットが存在しています。今回はそれらのNFTマーケットをジャンル別に分けてご紹介します。NFTマーケットの比較だけを確認したい方はこちら。

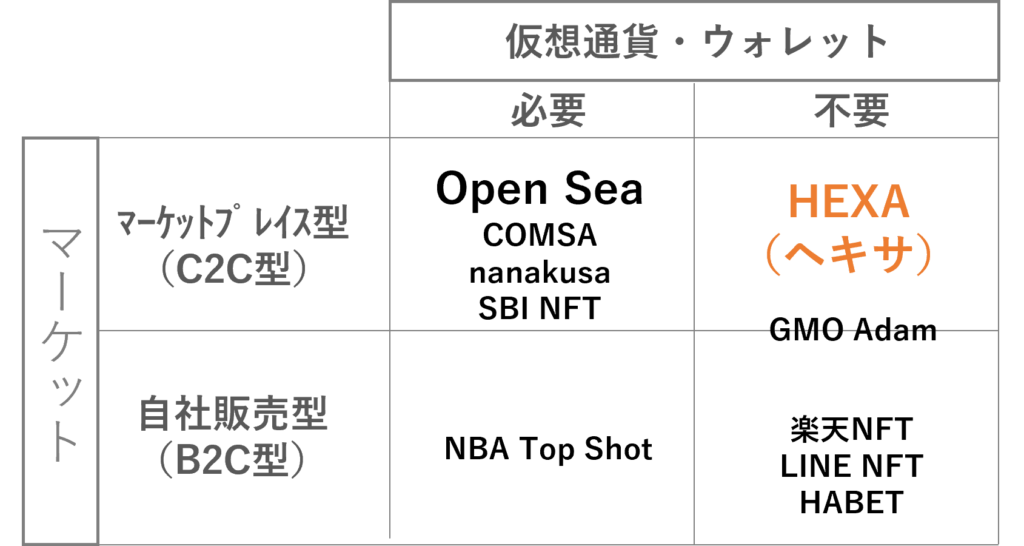

NFTマーケットの比較分類(C2C or B2C、円 or 仮想通貨)

NFTマーケットを分類する軸として、C2C型かB2C型か、そして円決済か仮想通貨決済かが一つの分類方法として挙げられます。この軸で分類すると下記の通りとなります。

C2C(マーケットプレイス)型かB2C(自社販売)型か

まず1つの軸として、マーケットプレイス型(C2C型)か自社販売型(B2C型)かを挙げることが出来ます。マーケットプレイス型では、だれでも自由にNFTの一次販売(自分で作ったデジタルデータをNFT化して販売)することが出来ます。

世界最大級のOpen Sea(オープンシー)はウォレットとガス代(仮想通貨)があればだれでもNFTの一次発行と販売を行うことが出来ます。日本最大級のHEXA(ヘキサ)ではツイッターアカウントさえあれば誰でも費用をかけずにNFTの一次発行と販売を行うことが出来ます。

Symbol XYMのCOMSAも日本円決済での購入もできますが、Symbolウォレットは必要になりますが、だれでも発行することが出来るマーケットプレイス型です。nanakusaやSBI NFTもウォレットと仮想通貨があればだれでも発行ができるOpen Seaと同様の機能を持つマーケットプレイスとなっています。

一方、海外のNBA Top Shotはプラットフォーム側が提供するコンテンツのNFTを購入できますが、一般の方がだれでも発行できるものではありません。楽天NFTやLINE NFTも同様に有名コンテンツをプラットフォーム側で販売する自社販売型(B2C型)のマーケットとなっています。ただし、自社販売型でも購入したNFTの二次転売はできます。なお、GMO Adamについては誰でも発行できるものではありませんが、発行者として事前に申請を行い、審査を経て発行という形ですので、境界線上に記載しております。

仮想通貨またはウォレットが必要か否か

次の軸として、ETHやMATIC、XYMなどの仮想通貨がないと発行や購入が行えなかったり、MetaMaskやSymbo XYMウォレットがないと発行や購入が行えないマーケットか否かという点が挙げられます。Open SeaでウォレットをもってNFTを保有している日本人ユーザーは巷では約1万人程度といわれています。暗号資産交換業者にて口座を開けて暗号資産を購入し、その暗号資産をMetaMaskやSymbolウォレットなどに送付し、そこからサイトに接続するというハードルがあるため、多くの一般のユーザーには依然としてハードルが高いと考えられます。

そのため、IPコンテンツを保有される企業様やファンを持つインフルエンサーの方も、NFTを発行してファンとのつながりを作ろうとしても、ほとんどのファンの方が仮想通貨やウォレットを持っておらずに、NFTの発行を行うハードルがありました。そこで、HEXA(ヘキサ)をはじめとして、楽天NFTやLINE NFTなどは日本円でのクレジットカード決済が可能であり、かつウォレットも必要ないことから、多くのインフルエンサー、企業の方がNFTの発行を行い、仮想通貨やウォレットを持たないユーザーとNFTを介してつながりが生まれ始めています。

NFTマーケットの比較分類2(チェーン・出庫)

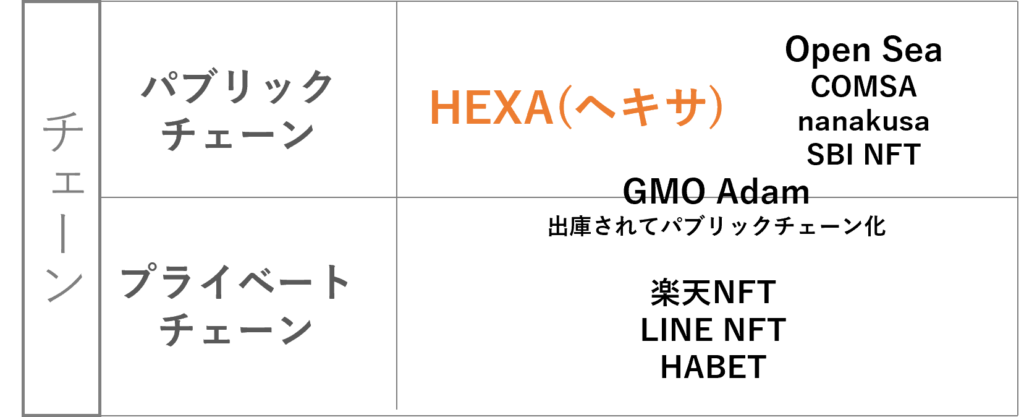

NFTマーケットを分類する他の軸として、パブリックチェーンかプライベートチェーンか、そして出庫の難易度がもう一つの分類方法として挙げられます。この軸で分類すると下記の通りとなります。

パブリックチェーンかプライベートチェーンか

次の軸としてNFTがどのような種類のブロックチェーン上に発行されるかという点があります。こちらは、パブリックチェーン(イーサリアムチェーン、ポリゴンチェーン、シンボルチェーン)の場合はNFTマーケットのサービスが終了してもパブリックチェーンが存在していれば、NFTそのものは残ります。一方、プライベートチェーンの場合はNFTマーケットのサービスが終了するとNFTそのものも消えてしまうといった違いがあります(ただし、サービス終了時にはパブリックチェーンに出庫できるというものもあります)。

どちらのチェーンが良いかはメリット・デメリット双方あります。NFTはデジタルデータに価値があることを皆が認めたときに価値化されるものですので、プライベートチェーンでもそこに価値が認められているものであれば価値が高まります。プライベートチェーンであれば、ガバナンス(運営者があとから自由に管理できるので、セキュリティ上問題が起きても対応できる)面はより強固になるメリットがあります。パブリックチェーンはプライベートチェーン異なり、NFTとして出庫するとそのNFTをサービス側でも管理できなくなってしまうというデメリットはありますが、そのこと自体をNFTの価値として見る向きもありますので、特徴を理解したうえで選択されることをお勧めします。

世界最大級のOpen Seaはイーサリアム、ポリゴン、ソラナチェーンに対応しており、日本最大級のHEXA(ヘキサ)はイーサリアム、ポリゴンチェーンに対応するパブリックチェーン型のNFTマーケットとなります。なお、GMO Adamについては、購入者が出庫手数料0.05ETH(1ETH=30万円計算で1.5万円の手数料)を支払うことで、出庫して初めてパブリックチェーンに書き込まれます(それまではプライベートチェーンとなります)。そのため、プライベートチェーンとパブリックチェーンの中間地点に記載しております。購入者が0.05ETHの手数料を支払うことで初めてプライベートチェーンに書き込まれます。楽天NFT、LINE NFT、HABETは全て独自のプライベートチェーン上のNFTとなります。

NFT出庫の難易度について

また、HEXAについてはウォレットを不要としていることから、ユーザーがNFTを購入した段階ではパブリックチェーン上にNFTは発行されておりますが、HEXAのウォレットで預かっている状態となっています。この預かっているNFTについてはユーザーが手数料無料でいつでも出庫して自分のウォレットに送ることが出来ます。なお、一度送ってまたHEXAに入庫する場合は送付手数料のガス代が仮想通貨で発生します。Open Seaやnanakusa、SBI NFTはOpen Seaと同様で、ウォレットとか通貨を持たないと取引できず、各自のウォレットでの取引となっています。GMO Adamについては上記で述べた通り、出庫時に0.05ETHと、約1.5万円程度の手数料が発生する形となります。

NFTの発行コスト

NFTの発行サービスによっては、NFTの発行時にガス代などの手数料がかかります。これは新しいNFTをブロックチェーンに生成するときに掛かる費用です。

HEXAでは、発行だけであれば手数料はかかりません。実際に販売されてはじめてブロックチェーンにNFTが生成されるlazy mintingという方法を採用しているためです(HEXA では販売よりも先にHEXAがリスクを負って発行するケースもあります)。minting(ミンティング)とは「鋳造」の意味で、NFTを発行することを「鋳造する」といいます。

NFT発行の手数料は、ネットワーク上の取引が多いほど値段が上がるため、取引数の少ない週末のほうが手数料が少なくて済む傾向にあるようです。

NFT取引の大半が行われているイーサリアムベースのプラットフォームではガス代が高騰し、NFT売買での収益化が困難になったり一般人が参加しにくいなどの問題が生じています。これに対して、「イーサリアム・キラー」と呼ばれる手数料を抑えたPolygonなどのブロックチェーンの台頭が注目されています。

NFTの販売方法

NFTを販売する場合、NFT化したい対象データ(画像・動画・3Dデータ・音楽ファイルなど)をNFT発行サービスでNFT化して販売する必要があります。

通常NFTの販売には仮想通貨でガス代を支払う必要があり、コストがかかります。しかし、日本最大級のNFTマーケットであるHEXA(ヘキサ)であれば一切の初期コスト不要、ウォレットや仮想通貨不要で約30秒程度で発行ができます。

HEXA(ヘキサ)であれば仮想通貨とウォレットをもっていない多くの一般ユーザーが購入できるため、オススメです。

HEXAでの発行はこちらから行えます。

発行時の発行条件の設定について

NFT発行時にはNFTを発行するブロックチェーン(イーサリアム、ポリゴンなど)、販売通貨(日本円・ETH・MATIC・XYM)、販売価格、販売方法(オークション、先着、抽選)、ロイヤリティ(二次流通時に継続して発行者に報酬が入る仕組み)などを設定して販売が行なえます。

これまで、実在のアート作品の売買においては、いったん制作者の手を離れてしまうと、そのあといかに高値で売買されようとも、制作者にはその利益がまったく還元されませんでした。しかし、ロイヤリティを設定することでプラットフォーム内に限りますが売買されるたびに発行者が報酬を得られるようにすることもできます。

NFTの購入方法

NFTは誰でも簡単にパソコンやスマートフォンから購入することができます。日本最大級のNFTマーケットであるHEXA(ヘキサ)を使用すれば、仮想通貨やウォレットなどが不要で、クレジットカード決済ですぐに購入することができます。

Open Seaなどで購入する場合はイーサリアムやMATICなどを取り扱っている暗号資産取引所で口座を開設し、暗号資産を購入した上でMetaMaskなどのウォレットアプリをスマートフォンやパソコンにインストールし、そこへ暗号資産取引所から暗号資産を送付、そしてOpen Seaとウォレットを接続して購入する手間が発生します。

NFTの税務申告と会計処理

NFTを仮想通貨で購入してしまうと仮想通貨の税務申告の手間と会計処理が発生します。一度仮想通貨を持ってしまうと、税務・会計処理が大変です。日本円で取引の完結ができるHEXA(ヘキサ)であれば仮想通貨の会計処理・税務処理は不要です。

NFTの将来性

現在過熱しているNFT人気は一時的なバブルでいずれ弾けるとする見方もあります。確かに、いまほどの極端な盛り上がりは長くは続かず収まるかもしれませんが、デメリットで取り上げたようなNFTが抱える問題点もいずれは技術的に解決され、その結果取引が増えて価格も安定すると思われます。デジタルコンテンツに資産価値を生み出すという革命を起こしたNFTは、今後さまざまな産業での利用が期待されます。

たとえば、VR技術の発達で仮想空間(メタバース)を利用する人が増えれば、NFT化された仮想空間の土地を売買したり、仮想空間内でNFTのファッションアイテムを身につけ、NFTアートの展示会を楽しむというようなことも起こるでしょう。

デジタルコンテンツに限らず、唯一性の証明が必要な不動産の所有権や会員権、身分証明書などにもNFTを利用することが可能です。また、WEB3.0型の関係性を築くためにNFTを活用することも可能です。

そしてNFTは誰もが簡単に発行できることから、アイデア次第で個人が大成功できる可能性を秘めていると言えるかもしれません。